フィルインについては、ドラム譜(楽譜)の読み方において「リズムにあったフレーズや曲調にあったフレーズで埋めてあげる」と説明しましたが、では、曲のどういったところに使われると効果的なのでしょうか。

- メロディーと次のメロディーとのつなぎの部分

- 盛り上がりをみせるサビメロの部分

- エンディングの部分

上記のように、曲の内容が変化するところに使うのが効果的であり、曲の流れを妨げるような部分で使うのは避けたいところです(決まりごとのようなものがあります)。

フィルインの長さは、たいてい2拍から長くても2小節ぐらいが丁度よく感じられると思います。フィルインは、共演者に次の展開を知らせてあげるだけではなく、聞く側にも次の展開(何か)を予感させてあげるスリリングな働きがあるので、積極的に使っていきましょう。

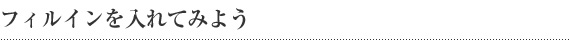

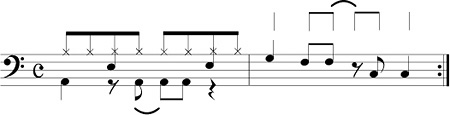

では、メロディが展開するものに対して、フィルインの効果を聞き比べてみましょう。

このように、フィルインによる影響はその聞こえ方に歴然の差がでてきます。

好きな曲を、ドラム譜がついたタブ譜などを参考にして研究してみると面白いですので、ぜひチェックしてみてください。

フィルインの練習

フィルインの基本である、「タムまわし」を練習してみましょう。

高い音から低い音、またその逆を順序よく奏でていきます。

肩のラインを崩さないように、スムーズな動きを意識して下さい。

下記のフィルインは「ユニゾン」と呼ばれるフレーズで、複数の音を同時に叩きます。

クレシェンド(だんだん強く)記号のように、小さい音からだんだんと強くダイナミクスをつけていきます。ここぞという展開に向けて使うと効果的です。

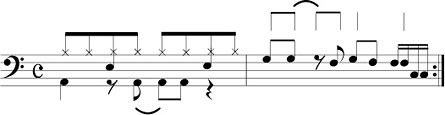

フィルインは、リズムパターンのリズムフォームを発展させた感じと考えることもできます。

たとえば、シンコペーションをベースにしたリズムパターンにフィルインを加えると、動きのあるリズムとなって「ドラムらしい」感じが出てきます。

シンコペーションの入ったパターン+フィルイン

曲がテンポよく進行していても、フィルインによって曲の流れが崩れてしまうのは、とてももったいないことです。テンポにノってスムーズに落ち着いて叩けるように、メトロノームを積極的に使って何度も繰り返し練習する習慣をつけましょう。

ドラムはその特性から、曲の屋台骨であり、バンドの指揮者的な要素があるパートでもあるので「この曲のリズムはこんな感じで、次の展開はこんな感じでいくぞ!」的な自信と意識をもって叩くように心がけましょう。